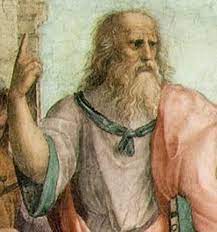

플라톤

플라톤의 사상은 고대 자연철학의 한 축이었을 뿐만 아니라, 신플라톤주의로 진화하면서 르네상스(Renaissance)를 거쳐 근대 천문학 혁명의 사상적 기원이 되었다.

플라톤(Platon, BC. 427-347)은 인간의 부족한 이성 수준을 극복할 수 있는 유일한 수단이 바로 '기하학(學)'이라고 주장하면서 천문학에서 기하학이야말로 경이로울 만큼의 정합성(整合性)으로 '이데아(idea)'를 밝혀줄 등불이라고 확신했다.

플라톤의 사상은 코페르니쿠스가 훗날 태양중심설을 고안하는 과정에서 상당히 중요한 역할을 했는데, 그것은 순수 플라톤주의가 아니라, 플라톤의 계승자들에 의해 다양한 형태로 진화되어 오던 신플라톤주의 (Neo-Platonism)였다.

신플라톤주의는 중세를 거치면서 여러 요소가 가미되어 진화하게 되는데, 이로 인해 플라톤의 사상은 다소 개방적이면서 강한 흡입력을 띠는 속성을 갖게 되었다. 가끔씩은 서로 대립하던 아리스토텔레스주의의 일부 요소들까지도 수용했으며, 피타고라스의 사상, 스토아학파의 사상마저도 선별적으로 도입했을 뿐만 아니라, 헬라 종교와 동방 종교(東邦宗敎)마저도 흡수하는 형태를 띠기도 했다. 이처럼 신플라톤주의는 제설혼합주의적(混合) 성격을 띠면서 철학과 종교 사이의 경계를 허물었다. 중세 플라톤주의는 철학적 세계와 신의 세계를 잇는, 즉 철학에서 출발했으나 신의 세계에 대한 향수를 떨쳐 버리지 못한 경향이 매우 짙었기 때문에, 어떤 의미에서는 하나의 반(半)종교로까지 해석되기도 한다. 코페르니쿠스가 태양중심설을 구상하는 과정에서 프톨레마이오스천문학을 상대하는 것 이상으로 곤욕스러워 했던 것이 바로 아리스토텔레스 우주론이다. 코페르니쿠스가 등장하기 수세기 전부터 아리스토텔레스 우주론은 교회 신학과 유기적으로 결합하여 학문과 종교, 이 두산맥에서 막강한 영향력을 행사하고 있었다.

아리스토텔레스(Aristoteles, BC, 384-322)는 자신의 정신세계와 가치관을정확하게 표현한 형이상학(Meraphysica)』에서 학문들 가운데, 자연학, 수학, 신학이 있는데, 그 중 가장 뛰어난 것이 바로 신학이라고 규정했다.다시 말해 논쟁의 여지가 생길 경우, 올바름의 결정 기준은 바로 신학이 되어야 한다는 것이다. 이런 가치 기준은 기독교 신학자들로 하여금아리스토텔레스와 결탁하지 않을 수 없도록 만들었다.

특히 13세기에 이르러 토마스 아퀴나스(Thomas Aquinas, 1225-1275)는 『신학대전(Summa Theologiae)』을 통해 신의 존재와 관련된 형이상학적 해석과정에서 아리스토텔레스의 사상을 적극 활용했는데(그는 항상 아리스토텔레스를 두고 '유일한 철학자'라고 칭송했을 정도다), 이후 기독교 신학자들은 『신학대전』의 논증 방식을 본으로 삼아 아리스토텔레스의 사상을 자연의 모든현상을 해석하는 준칙으로 확대 적용했다. 하지만 귀납적이며 현실주의를 지향했던 아리스토텔레스 사상에 반해 연역적이고 이상주의를 지향한 플라톤 사상이 르네상스시대에 부활함으로써 상황은 반전을 맞게되었다.

플라톤은 생전에 다양한 분야에서 많은 업적을 남겼는데, 그의 저작들은 르네상스 말기에 이르러 많은 학자들에 의해 다시 분해되고 조립되는 과정을 거쳤다. 특히 플라톤의 자연철학은 천문학자들에게 사상적으로 상당한 영향을 끼쳤는데, 근대 천문학 혁명의 도화선이 되었던 플라톤의 우주론은 그의 저서 『티마이오스(Timaios)』를 통해 확인할 수가 있다. 플라톤은 『티마이오스』에서 우주는 본(paradeigma)에 의해 만들어졌다고 주장했다. 그런데 플라톤이 말하고 있는 우주의 시작, 즉 '우주의 창조'를 '실제적 사건'으로 인식해야 하는 건지, 아니면 영원히 존재하는 우주의 '정연한 질서 체계가 구축된 시점'으로 간주해야 하는 건지, 그 문제에 대해서는 논란의 여지가 있는데, 플라톤은 만물을 창조하는 신(神)인 데미우르고스(démiurgos)가 '똑같은 방식으로 한결같은 상태로 있는 것'을 바라보며 우주를 만들었다고 함으로써 후자에 힘을 실었다.

생겨난 것들 중에서 가장 아름답고, 원인들 중에서 가장 훌륭한 것은 바로 우주이기 때문에, 그것엔 반드시 질서와 아름다움이 있어야 하는데, 플라톤은 그런 것들이 생겨나는 것이 절대 우연하게 이루어지는 것이 아니라고 강조하면서 그런 질서와 아름다움이 생겨나는 시점이 바로 '생성의 시점'이라고 주장했다.

플라톤의 주장대로라면 '이데아' 또는 '형상, eidos)'들만이 참으로 존재하는 것들인데, 이런 것들은 필연적으로 지성을 통해서만 인식이 가능한 것들이다. 그런데 우주는 이데아의 모상(像, eikön), 즉 존재론적으로 봤을 때, 데미우르고스의 우주론적 설계의 본(paradeigma)에 대한 '모상'에 지나지 않는 것이다. 따라서 플라톤은 우주에 대한 논의를 ‘모상에 어울리는 정도'의 수준에서 '그럼직한 설명'의 정도로 한정하고 있다. 이런 논리를 확대하면 '그럼직한 설명은 본에 대해 성립하는 '참된 설명'의 모상이 되는 것이다. 그리고 플라톤은 인간의 본성만으로는 인간 인식의 한계를 넘어서는 존재들에 대해 탐구하는 것은 부적절하다고 강조한다.

실제로 플라톤은 「티마이오스』를 통해 자신의 우주론을 설명하는 과정에서 '그럼직한 설명'이라는 표현을 무려 25번이나 사용하면서 우주의 기원에 대해선 '확정적인 이야기를 할 수가 없음'을 뚜렷하게 표명했다. 여기에서 본의 역할을 하는 형상은 '언제나 같은 상태로 있는 것'이기에 그것에 대해서는 '한결같고 불변의 설명이 가능한 데 반해, 이우주는 '본'의 모상이기에 역시 모상에 어울리는 '그럼직한 설명만이 가능할 따름이라는 것이다.

플라톤은 데미우르고스가 우주를 만드는 과정에서 최선을 추구하며 조화롭지 못하고 무질서한 것들을 조화롭고 질서가 있는 상태로 바꾸어 놓았는데, 데미우르고스가 그렇게 했던 이유는 지성적(性的)인 것들이 그렇지 않은 것들보다 더 훌륭한 것이기 때문이었으며, 그 과정에서 지성(性)은 혼(魂)과 절대 떨어져서는 존재할 수 없다고 설명했다. 플라톤은 데미우르고스가 지성을 혼 안에 혼은 몸통 안에 함께 할 수 있도록 하면서 우주를 구성했으며, 이 우주도 앞서 언급한 '그럼직한 설명'에 따라서 신의 선견)'과 '배려'에 의해 혼(생명)을 지닐 수 있게 되었고, 또한 지성도 함께 지니게 되어 말 그대로 '살아있는 그 어떤 것'이 됨으로써 모든 것들이 생성된 것이라 주장했다. '생명'을 지녔다는 것은 마치 살아 움직이는 형태를 띤다는 것인데, 플라톤이 설명하는 우주 현상들은 바로 이런 속성으로부터 비롯된 것이라고 할 수 있다.

플라톤은 이처럼 우주를 '혼과 지성을 함께 지닌 생명체'로 간주했다. 이 때 우주의 운동을 규정하는 과정에서 혼(魂)이라는 개념의 도입은 아낙시메네스가 주장한 자연 세계를 움직이게 하는 혼(魂)의 존재와 그 맥락을 같이 하는 것이다. '우주혼riting' 개념은 후에 케플러가 행성 운동의 불규칙성(태양과 행성 사이의 거리가 가까워지고 멀어지고 하는 현상, 그리고 행성의 공선속도가 빨라지고 느려지는 현상)을 설명하는 과정에서 다시 등장한다.

최선을 추구하는 것'과 '질서')와 조화(和)라는 개념은 인간사회에서 그 가치를 평가하며 다루게 되는 것들인데, 플라톤은 이런 개념들을 천상 세계로 확대 적용시켰다. 이러한 적용 방식은 앞서 아낙시만드로스가 제안한 우주론의 원칙과 같은 맥락이라고 할 수 있다.

플라톤은 『티마이오스』에서 우주를 구성하는 물질은 기본적으로 물과 흙이라고 간주하면서 그들의 결합을 이루는 힘의 근원을 기하학적‘등비비례(等比比例)’로부터 찾았는데, 우주가 구형을 갖게 된 이유도 물질의 가장 안정한 형태가 구형이기 때문이라고 주장했다. 이런 주장에 대한 근거로 모든 다면체들이 원(圓) 안에 들어갈 수 있다는 사실을제시했다. 그의 이런 발상들은 하나같이 기하학으로부터 비롯된것이었다.

훗날 코페르니쿠스, 티코, 케플러는 이런 플라톤의 다면체 이론과 원의 속성에 대해 끊임없이 고민하고 갈등해야만 했다. 특히 케플러는 플라톤의 입체로 알려진 완전입체(perfect solids)들을 세밀하게 분석한 후,자신의 행성운동이론에 적용시켰다.

케플러는 자신의 연구 결과를 정리해 1596 년에 저술한 『우주의 신비(Mysterium Cosmographicum)』에서 플라톤 입체로 알려진 완전체의 속성을 지니고 있는 것은 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체뿐이며, 이 다섯 개의 완전업체들은 자연, 신, 창조, 수학, 논리학을 뜻하는데, 이러한 입체들의 모서리가 구의 표면에 내접하며 구(球)안에 정확히 들어갈 수가 있고, 구)가 각 입체의 평면 중앙에 내접하며 그 내부에 들어갈 수 있다는 사실을 우주 구성의 중요한 원칙으로설명했다.

케플러는 이 다섯 개의 입체만이 단순함, 수학적인 아름다움, 완벽성을 지니고 있다고 여기면서 신이 태양과 행성들을 배치할 때, 바로 이런 속성을 고려했을 것이라고 믿었다. 그래서 행성들의 수(數)가 더도덜도 아닌 여섯 개인 이유가 바로 행성들 사이의 상대거리를 설명할 수있는 완전체가 단지 다섯 개뿐이기 때문이라고 추론했던 것이다. 그러나 1781년 음악가이자 천문학자인 윌리엄 허셜(William Herschel)에 의해 천왕성이 발견되면서부터 케플러의 가설은 깨져 버렸다. 하지만 좀더 폭넓은 해석을 한다면, 1610년에 갈릴레이가 목성의 위성들을 발견하면서 보다 일찍 깨져 버린 가설이라고도 할 수 있다.

한편 플라톤이 우주혼을 구성하는 과정에서 수의 계열을 도입한 것은 자신의 가설을 음악 이론과 관련짓기 위해서였는데, 이것은 피타고라스에 의해 이전부터 강조된 것이었다. 우주론의 해석 과정에서 음악이론을 도입해 응용하는 것은 훗날 중세 천문학자들이 등비비례(等比比例,geometrical proportion), 조화수열(調和數列, harmonic progression) 등을 이용해 고질적인 천문학의 난제들을 해결하려 할 때, 또다시 등장한다. 실제로 이런 적용(음악 이론, 등비비례, 조화수열)의 효과를 제대로 본 천문학자가 바로 케플러(제3법칙-조화의 법칙)다. 이런 점들을 종합할 때, 플라톤의 우주는 한 마디로 '선)을 지향하는 기하학적 조화의 구성체라고 할 수 있다.

플라톤의 제자로서 아카데미아(Academia)에서 공부하던 에우독수스(Eudoxus, BC, 400-347)는 각각의 내부에 동일한 중심을 갖고 일정하게 운동하는 서너 개의 천구들의 상호작용을 통해 천문학의 몇 가지 난제들을 풀었다. 이들 각 천구는 고유한 회전축과 회전방향을 갖고 있는 것들이었다. 당시 골칫거리로 여겨졌던 행성들의 역행 운동까지도 두 개의 천구를 제3의 천구가 실은 채 회전하는 방식으로 표현함으로써 일시적으로나마 제대로 된 현상(現)의 구제'라며 찬사를 받았다. 여기에서 '현상의 구제'라는 것은 '천체의 일정하고 규칙적인 운동을 정확히 분석해냄으로써 모순으로부터 우주적 현상을 구할 수 있도록 하라고 강조했던 플라톤의 명제다. 에우독수스는 모두 27개의 구(球)를 사용했는데, 태양에 대해 3개, 달에 대해 3개, 5개의 행성들에 대해서는 각 행성 하나마다 4개씩, 그리고 항성구 1개였다.